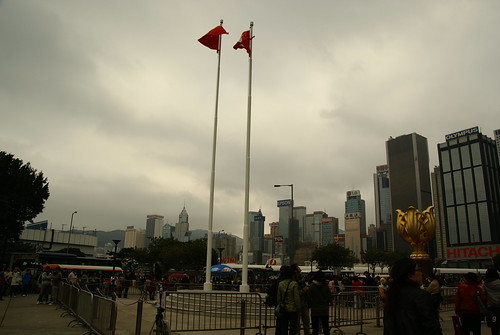

在灣仔逛完金紫荊廣場及灣仔臨時海濱花園,已經差不多快到下午四點多了,晚上七點廿五分就要搭飛機回去台北,差不多下午五點半到六點就要去搭機場快綫離開香港,所以只剩一個多小時,就去附近的銅鑼灣吧,想去參觀怡和午炮。

銅鑼灣(Causeway Bay)位於香港島的中心北岸之西,是香港的主要商業及娛樂場所集中地。區內有多家大型百貨公司及大型商場,包括:崇光百貨、時代廣場、利舞台廣場以及世貿中心。銅鑼灣購物區亦是全世界租金第二貴的地段,僅次於美國紐約的第五大道。

檢視較大的地圖

現在所指的的銅鑼灣位於灣仔以東,北角以西,橫跨灣仔區及東區:東至清風街天橋,西至堅拿道天橋(鵝頸橋)。其中香港海底隧道、維多利亞公園、港鐵天后站、怡和午炮、皇仁書院及香港中央圖書館等則位於銅鑼灣東區部份。

銅鑼灣原指今為維多利亞公園的海灣及其東岸。因為該處的海岸線像一個銅鑼,因而得名。而昔日海岸線就在今日銅鑼灣道。銅鑼灣古稱鹽船灣,18世紀戴氏家族於海灣東岸建立了一座「鹽船灣紅香爐廟」,即今日的銅鑼灣天后廟。

而現時一般稱為銅鑼灣的位置,則原稱為東角,意思為維多利亞城之東的一個海角。東角的位置大約是現時維多利亞公園與波斯富街之間的地區,即東角道附近。

銅鑼灣是香港主要的購物區之一,有多家大型百貨公司及商場,包括時代廣場及世貿中心等等。有指銅鑼灣及鄰近地區有不少日本人聚居,所以在銅鑼灣的大型日資百貨公司及超級市場亦特別多,包括崇光百貨、三越百貨等等,區內的日式食肆及專門招待日本人的會所和娛樂場所更是星羅棋佈。由於銅鑼灣有很多緊貼潮流的商店,售賣本地、日本以至世界各地的時尚貨品、時裝及新潮產品。此外,銅鑼灣亦有多間戲院、卡拉OK店及其他娛樂設施,再加上銅鑼灣很多店鋪都營業至深夜,因此銅鑼灣成為一個非常繁忙的地區,亦成為最受香港年輕人士歡迎的地方之一。

原本想去看的怡和午炮(The Jardine Noonday Gun)位於香港銅鑼灣避風塘的岸邊,屬於怡和洋行所有的一座炮台,並於每日中午12時鳴放禮炮,故名為怡和午炮,鳴炮前須搖鈴8響,源自東角年代的怡和總寫字樓及倉庫,表示上午工作時段結束。除每日鳴放的午炮外,每年除夕最後一分鐘還要加放炮,名為「子夜鳴炮」迎接新年。這是香港其中一個特色旅遊景點,現時只需捐贈指定金額給「思健」(MINDSET),便可獲安排鳴放禮炮,自1989年開始,已籌得超過500萬港元善款。

檢視較大的地圖

1841年,怡和洋行從港英政府購得東角岸邊土地,興建渣甸貨倉,並設有貨運碼頭,作為起卸貨船上貨物的用途。為對付海盜,怡和洋行便於該處設立一座炮台。而每有大班抵港或離港,都會鳴放禮炮以示禮意。

到了1850年代的某一日,怡和洋行的總經理羅拔渣甸爵士剛從英國回到香港,員工便鳴放代表最高敬意的21響禮炮。然而,此舉引起了英軍不滿,認為怡和洋行只是商行,無權鳴放禮炮。怡和洋行為表歉意,便負責於每日中午12時鳴放禮炮報時,以作自我懲罰。當時的禮炮長3呎,炮聲遍及維多利亞港的兩岸。

1941年12月,日軍佔領香港,將大炮奪去,至今下落不明。1945年香港重光後,英國海軍向怡和洋行送贈一門可發射六磅重炮彈之大炮,使怡和午炮的傳統能夠延續。1947年7月1日,怡和午炮恢復正常運作。1961年有附近居民投訴午炮炮聲過響,水警收去原有大炮,代以一門發射三磅重炮彈之速射炮,該炮一直沿用至今。

乘搭港鐵到達銅鑼灣站D1出口(或乘搭其他交通工具到銅鑼灣),然後步行到告士打道怡東酒店的地下停車場入口,循著樓梯向下步行往停車場轉右即看見行人隧道,即可抵達炮台。

雖然看旅遊手冊的交通指示很簡單,可是卻在世貿中心和怡東酒店晃了十五分鐘,才找到那條傳說中的地下停車場入口。原來怡東酒店地下停車場入口,是在世貿中心旁邊,不起眼得很。走到停車場也小迷了一下路到找到傳說中的地下道,地下道有很多粗大的管子,應該是輸送冷卻用的海水。

到了怡和午炮,因為已錯過了中午放炮的時間,沒有開放,炮也被藍布蓋著,我拍了些照,就離去了。銅鑼灣逛街的人很多,沒啥東西想要再買了,就隨便買了幾盒日式糕點,然後搭地鐵去香港站。在港鐵香港站用「機場快綫旅遊票」要去搭機場快綫時,閘口卻顯示錯誤訊息,去問服務人員才知道我在九龍站辦登機,所以電腦會判讀出錯誤訊息,他們讓我入閘後,就搭機場快綫去機場,結束偷快的香港春節之旅。

附帶一提,這次去香港,我沒想到要買太多東西,而我的行李箱已裝了要帶去美國的東西,就跟朋友Angelene借了一個旅行袋,她借了我一個女用的旅行袋,那是名牌LeSportsac的,結果我就很不要臉地提了那個女性化十足的旅行袋去香港玩。

不過,後來在香港實在受不了誘惑,買了一些蛋卷和鮑魚麵,結果旅行袋就變得有點重,提也不是背也不是,很痛苦地摃去搭地鐵。回到了台灣,我入境桃園國際機場好幾十次了,行李從來沒被海關檢查過,結果我提一個女性化十足的旅行袋出關時,多看了一個可愛的年輕女海關官員兩眼,就被叫去旁邊檢查行李了。可惜,她只是打開看了看就放我過了,沒把我叫去小房間檢查,要不然她想檢查什麼都可以(>.<)

回美國時,Angelene又送了我另一個桃紅色,娘到不行的女用手提袋裝書上飛機,結果一到美國,我提著很娘的桃紅色手提袋去搭飛機的消息很快地傳開了,還有可愛的學妹要求我再提一次給她們看XD

銅鑼灣(Causeway Bay)的整本相簿:

相關網站:

銅鑼灣-維基百科,自由的百科全書

怡和午炮-維基百科,自由的百科全書

2009年5月11日 星期一

【香江新春】銅鑼灣(Causeway Bay)

2009年5月8日 星期五

【香江新春】灣仔(Wan Chai)

搭渡輪到灣仔碼頭,附近就是香港會議展覽中心及金紫荊廣場,還有灣仔臨時海濱花園。那裡是許多中國遊客愛去之處,因為金紫荊廣場就是記念香港回歸中國。灣仔臨時海濱花園的風景不錯,可以觀看維多利亞港。那裡都是好地方,因為在金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園,分別有兩位正妹搭訕我,要我幫她們拍照:D

檢視較大的地圖

灣仔(Wan Chai)位於香港島灣仔區的西部,東起堅拿道,西至軍器廠街,南至寶雲道。告士打道以北的灣仔,一般稱為灣仔北。

自英國佔領香港後,灣仔已是華人主要的聚居地,亦曾為英國殖民政府的軍事基地,現時是香港其中一個主要商業區。區內亦有很多舊式住宅大廈,因此也面對著市區老化的問題。

灣仔是一個人口流動相當大的區域。雖然區內居住人口只有十多萬,但卻有達六十萬的通勤人口每日上班和上學。作為住宅、商業、購物及娛樂一應俱存的區域,加上毗鄰中心商業區中環及大型購物區銅鑼灣,灣仔的交通需求相當大。港鐵、巴士、小巴、電車及渡輪等都服務著該區。此外,該區也有一些摩天大廈和地標建築,如中環廣場及香港會議展覽中心等,所以也成為訪港旅客的一個主要景點。

灣仔是香港最早發展的地區之一。「四環九約」中的「下環」,即指灣仔。灣仔這名字是「小海灣」的意思。不過隨著城市的發展以及不停的移山填海,昔日「小海灣」早已不復見。在英國人到來以前,灣仔已有人居住,當中主要為漁民。今日皇后大道東大王東西街「洪聖廟」附近一帶,就是他們居住的地方。未填海前,灣仔時的海岸線亦在洪聖廟附近。灣仔當時是居民捕魚的主要地方。惟經過多年的填海,海岸線早已北移數百米,現時皇后大道東一帶已被商業大廈及住宅大廈包圍。

1922年起的大規模灣仔填海工程,歷時九年,將海岸線推至告士打道一帶,並建造了軒尼詩道、駱克道等街道。現時位於灣仔道與軒尼詩道之間,在集成中心旁邊小公園的楷梯有一金線,即為填海前的海岸線。第二次世界大戰後的1965年至1972年,另一大型填海工程則把海岸推至今日的會議道、灣仔碼頭一線。目前最後的填海則是1990年代建造會議展覽中心二期時進行。

香港會議展覽中心(簡稱會展;Hong Kong Convention and Exhibition Centre,HKCEC)是香港的主要大型會議及展覽場地,位於香港島灣仔北岸,是香港的主要地標之一。會展由香港貿易發展局擁有,並由新創建集團的全資附屬機構──香港會議展覽中心(管理)有限公司管理。

檢視較大的地圖

香港會議展覽中心是香港首個為會議及展覽而建的場地,因應不同時期而擴建,但每次擴建均不為之前的一期工程的考慮之列。

會展第一期於1988年11月在灣仔的海旁建成。當時會展向海一面的玻璃幕牆是全世界面積最大的。

1994年至1997年,會展耗資48億港元進行第二期擴建,將建築面積加倍。第2期會展在維多利亞港上一個面積為6.5公頃的人工島上建成。會展二期的屋頂以4萬平方呎的鋁合金造成,形狀像是一隻飛鳥。一、二期會展之間以一條110公尺,橫跨海面的架空行人道連接。二期的新設施中,包括擁有30公尺高玻璃幕場、180度海景的會議前廳;和可以容納4,300人進行大型會議的大禮堂。

為應付需求的增長,會展在2006年中展開工程,擴建在第一至第二期之間的中庭,提供額外19,200平方米展覽面積。因為灣仔發展計劃第二期受阻的關係,擴建部分並沒有填海,而是在架空行人道上擴建。

新翼展覽廳一會被擴建,新翼的展覽廳二、舊翼展覽廳五及中庭擴建部份會被合併為展覽廳三,而新翼的展覽廳三、舊翼展覽廳七及中庭擴建部份會被合併為展覽廳五。預計工程於2009年完成。由2008年8月6日至2008年9月14日連接新翼舊翼的室內行人通道因擴建工程關係暫停開放。

會展二期向海一面對開為金紫荊廣場,放有象徵香港主權移交的金紫荊雕像,亦是每天舉行升旗儀式的地方。

金紫荊廣場(Golden Bauhinia Square)位於香港灣仔香港會議展覽中心新翼人工島上的東北部,是博覽海濱花園的一部份,臨近灣仔臨時海濱花園及維多利亞港。廣場是為紀念香港主權移交而設立。金紫荊廣場是不少中國大陸遊客到香港旅遊時必到的旅遊景點。

檢視較大的地圖

1997年7月1日中華人民共和國恢復行使對香港的主權,並成立香港特別行政區。中央政府把一座金紫荊銅雕送贈香港,並安放在當時新落成的會議展覽中心新翼,面對海港的廣場上。雕塑的正式名稱為「永遠盛開的紫荊花」,寓意香港永遠繁榮昌盛,在1997年7月1日早上由當時的中國副總理兼外長錢其琛及香港特區行政長官董建華主持揭幕儀式。

金紫荊銅雕有六公尺高,在設計方面,金色的紫荊花座落在圓形暖紅色花崗石的基座上,基座的形狀以城牆作為設計,城牆代表中國的萬里長城象徵祖國,基座的形狀呈下方上圓,寓意九州方圓。而紫荊花則代表香港,整個設計象徵香港座落於中國疆土之內,香港是中國的一部分。

金紫荊廣場每日早上8時舉行升旗儀式,晚上6時正則進行降旗儀式。在一般日子,升旗儀式由五名穿著工作服的警務人員進行,屆時現場將有擴音系統播放國歌;降旗儀式則不會播放國歌。

位於灣仔香港會議展覽中心新翼人工島北面海旁的灣仔臨時海濱花園(Wan Chai Temporary Promenade)是香港的一個的海濱長廊,由康樂及文化事務署管理。灣仔臨時海濱花園是觀賞維多利亞港兩岸的理想地點之一。花園佈局類似尖沙咀海濱公園,是一條沿海的散步走廊,海邊設有不鏽鋼欄桿。花園西端有新創建集團成員新世界第一旅遊的香港海龍遊碼頭,提供維港觀光船服務。

檢視較大的地圖

因為灣仔臨時海濱花園臨近金紫荊廣場和博覽海濱花園,兩者間亦無明顯分界,遊人多以為花園為金紫荊廣場或博覽海濱花園的一部份。

在金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園晃了一下,還有些時間,就搭地鐵去銅羅灣再晃一下。

灣仔(Wan Chai)的整本相簿:

相關網站:

灣仔- 維基百科,自由的百科全書

2009年5月5日 星期二

【分享】Joe Wong

這個還蠻有趣的,是一個據說有生化博士學位的中國移民黃西在哥倫比亞電視台(CBS)的Late Show with David Letterman中的表演,把華人在美國人心目中的刻板印象拿來搞笑,和〈很有意思:老外總結華人的六十個特徵〉有異曲同工之妙(〈華人乎?〉)。

新聞報導:中國博士 讓老美笑得東倒西歪

【聯合報╱本報系紐約記者魏碧洲、國際中心/綜合報導】

2009.05.05 08:34 am

美國深夜節目收視率冠軍的「大衛賴特曼秀」,上月17日晚上破天荒邀請中國口音極重的黃西(Joe Wong)亮相,以英語講美式笑話,近六分鐘的演出,觀眾反應熱烈。

黃西站定後的第一句話是:「大家好,我是愛爾蘭人。」全場笑翻,賴特曼也跟著大笑,黃西知道他的笑話題材已觸動敏感的美國流行文化神經。

黃西的表演片段在YouTube上的點閱數,兩周以來已超過10萬人次,留言評論褒多於貶,一致認為很好笑。大家開始打聽這位戴著眼鏡,滿口中國腔英語的黃西究竟是誰?口音這麼重,相貌又不出眾的人,怎麼能上全國電視節目,用英語講美式笑話,還能讓老美笑得東倒西歪?

今年39歲的黃西畢業於中國吉林大學,主修化學,1999年取得德州萊斯大學生化博士學位,翌年到麻州劍橋一家跨國基因製藥公司工作。白天他是在實驗室正經做研究的科學家,到晚上就搖身一變成演員,穿梭在新英格蘭地區的酒吧、夜總會、俱樂部和大學禮堂,表演單口相聲。

黃西在吉林大學時就喜歡寫笑話和講笑話,馬克吐溫與導演伍迪艾倫的作品對他的啟發很大,讓他了解美式幽默與美式笑話。

到麻州工作後,他利用時間報名「笑話寫作成人教育班」,經由這個管道接觸到波士頓的喜劇圈開始表演,2002年第一次登台。他努力在笑話題材上不斷創作,最早的聽眾是當會計師的太太金妍。他的移民題材配上貨真價實的外國口音,很快就受到歡迎,打入2003年波士頓國際喜劇節的決賽。

專門幫「賴特曼秀」發掘人才的布瑞爾2005年在波士頓聽了黃西的表演,認為他深具潛力,觀察了三年後,2008年布瑞爾再到波士頓看黃西表演,覺得時機成熟,讓黃西為「大衛賴特曼秀」試鏡。布瑞爾說,他以多年經驗相信黃西終究會大紅大紫。當晚賴特曼非常欣賞這段演出,罕見地拉著樂得不知所措的黃西一起謝幕。黃西4日將在紐約參加全美最熱門的喜劇「Comedy Central」電視頻道試鏡。這將是第一位英語非母語的第一代華人,應邀在這個全美最熱門的喜劇頻道上演出。

黃西說,直到一個民族能開自己的玩笑,嘲諷自己的領袖與政治社會,這個民族才算成熟。他希望能以第一代移民的身分說故事,「移民在社會中是無聲的一群,移民社會中有許多有意思的事,也有許多被歧視與掙扎的事,因為語言與文化的障礙,自己表達不出來,又沒有人幫忙表達」,黃西說:「我願意做個移民的代言人,說出移民樂觀、奮鬥、堅強的一面。」

黃西的逗笑創作:

段子之一:「我是新移民,當年來美國後,我開著一輛舊車,車後保險桿上貼了不少標語貼紙,我都不懂,撕也撕不下來,我開了兩年之後,才知道其中一張是『如果你不懂英語,滾回去』。」

段子之二:「我好不容易才取得公民資格,我得去上美國歷史課,去回答 誰是班傑明.富蘭克林?我都只有啊…的份。去年,我兒子在美國出生,我抱著他,『哇,你這小子一出生就已經是美國人了,我問你,你知道誰是富蘭克林嗎?』」

段子之三:「現在我車上貼了『車內有嬰兒』的標語,這可算是一種恐嚇,因為有一個大哭的嬰兒和嘮叨的老婆,我再也不怕死了。」

※延伸閱讀:

‧書籤》黃西參加「大衛賴特曼秀」

【2009/05/05 聯合報】

黃西的介紹(來源):

黃西(Joe Wong),曾在中國科學院攻讀碩士,後獲得德克薩斯州萊斯大學博士學位,全職工作從事科學研究。美國深夜節目收視率冠軍的「大衛賴特曼秀」,2009年4月17日晚上破天荒邀請中國口音極重的黃西(Joe Wong)亮相,以英語講美式笑話,近六分鐘的演出,觀眾反應熱烈。黃西一炮而紅。

* • 生平簡介

* • 成長經歷

* • 表演特點

* • 現狀

* • 人物評價

* • 參考資料

黃西-生平簡介

黃西生於1970年,是一位典型的留學生,念書取得學位,就業結婚生子留在美國。

他畢業於中國吉林大學,主修化學。

1994年到美國前在中科院研讀。

1999年取得德克薩斯州萊斯大學(Rice)生化博士學位。

2000年到劍橋 (馬薩諸塞州)一家跨國基因制藥公司Sanofi-Aventis Genomics Center工作。

白天,他在實驗室正經做研究的科學家,到晚上就搖身一變成演員,「下了班,弄好孩子,准備好晚飯,等太太下班回來」,他就穿梭在新英格蘭地區的酒吧、夜總會、俱樂部和大學禮堂,表演他的單口笑話,波士頓是他起家的地方。

黃西在吉林大學時就喜歡寫笑話和講笑話,英文課念到「讀者文摘」時,對其中的笑話集錦特別有興趣。在德州念書時,為了排遣學生生活的艱苦無聊,除了「讀者文摘」,他開始讀其他的幽默或笑話的書,馬克吐溫與導演伍迪艾倫的作品對他的啟發很大,讓他了解美式幽默與美式笑話。但他在萊斯大學想參加寫作創作班卻被拒絕,原因是文筆不夠好。

黃西-成長經歷

到麻州工作後,他利用時間報名就讀「笑話寫作成人教育班」,但「也沒有真正學到東西」,只是經由這個管道接觸到波士頓的喜劇圈,開始了他的表演活動。第一次登台是2002年,他說,「不太容易,因為人家不願意提供機會」。他努力在笑話題材上不斷創作,有時寫100則笑話,只有一則好笑,最早的聽眾是黃西當會計師的太太金妍。他的移民題材,配上貨真價實的外國口音,很快就受到歡迎,他打入2003年波士頓國際喜劇節的決賽。

專門幫「雷特曼秀」發掘人才的布瑞爾(Eddie Brill)2005年在波士頓聽了黃西的表演,認為他深具潛力,開始要培養他。他要黃西不時送給他表演的新材料;觀察了三年後,2008年,布瑞爾再到波士頓看黃西表演後,覺得時機成熟,他讓黃西設計一套能夠拿出來的節目,為「大衛?雷特曼秀」試鏡。

因為與一般秀場不同,在全國性螢光幕上亮相必須精心設計。布瑞爾說,他以多年經驗相信黃西終究會大紅大紫。兩人開始為在「雷特曼秀」節目演出的段子展開合作。黃西說,布瑞爾把他寫的幾則笑話做次序上的整理排列,更有節奏感,也指導了他一些講笑話時的節奏感。

4月17日的成功演出後,賴特曼非常欣賞,罕見地拉著樂得不知所措的黃西一起謝幕。布瑞爾認為黃西是自己近幾年來所發掘到「最清新、最成功的演出」,非常得意。黃西在麻州的實驗室同事大吃一驚之余,都跑來道賀,祝他即將名利雙收。

黃西-表演特點

他的脫口秀完全不同於美國的黑人和白人的口水滔滔,而有另外一種喜劇的魅力---全部是最簡單的字詞,配合以木訥的表情和僵硬的動作,講那種需要動腦筋才能理解的冷幽默。最別致的是,他是采取停頓和沉默來控制觀眾,讓他們在這個間歇想明白笑話的意思,或者這種沉默無言本身也成為了表演的一部分。人們為了沉默而大笑,這是喜劇大師才有的能力(參考電影《月亮上的男人》前15分鐘)。

他使用英文,講的是美式笑話。我也曾考慮過放字幕版,但是他的笑話大部分都有語境上的背景。比如說他講接受移民官考試的段子,第一個問題是:誰是本傑明.富蘭克林?Wong回答說:難道他就是我們小區商店被搶的原因?第二個問題是:什麼是憲法第二修正案?Wong再次回答說:難道它就是我們小區商店被搶的原因?

現場的美國人爆笑不已,但是對於中國人來說,要理解這些笑話很難。第一條是因為本傑明. 富蘭克林的頭像出現在美元上。第二條所說的憲法第二修正案,內容是保證了美國人民有持槍的權利。從YouTube的回帖上看,不單是中國人民理解有困難,就連美國人民自己都夠嗆,許多耿直的美國人留言提問說:這有什麼好笑的?為什麼這個傻逼連續兩次用相同的答案回答不同的問題?

笑話都需要注釋的話,那就一點都不好笑了。即便配上字幕,要讓屏幕前的人笑出來,字幕可能一秒內要閃過50個字,這就成為飛眼訓練而非一種娛樂了。前來這裡的讀者已經算是教育程度很高的網友了,即便如此,根據歷史統計,不通英文的讀者依然在總訪問人數的7成以上--這可以通過純英文帖子和英文視頻的點擊數和留言數統計得出。

黃西-現狀

黃西在紐約參加「Comedy Central」電視頻道試鏡。在美國土生土長的第二代或第三代華裔喜劇演員上這個節目不算是新聞,但這將是第一位英語非母語的第一代華人,應邀在這個全美最熱門的喜劇頻道上演出,讓最近演出邀約已應接不暇的黃西非常興奮;但他在電話中的口氣還是非常冷靜,盡管這是他的最愛,「但這還是副業,一直到我能確定走這條路的收入充足穩定之前,還是要努力上班」。

如果能支持生活的話,黃西承認他會考慮改行,因為「學術界不缺我這個中國人」。更重要的是,黃西已對他個人講美式笑話,產生了一份使命感。

2008年曾回北京在海澱表演的黃西意有所指的說,直到一個民族能開自己的玩笑,嘲諷自己的領袖與政治社會,這個民族才算成熟。除此之外,他希望自己以第一代移民的身分,能夠透過自己的經驗觀察,說明移民的故事,「移民在社會中是無聲的一群,可是移民社會中有許多有意思的事,也有許多被歧視與掙扎的事,就是因為語言與文化的障礙,自己表達不出來,又沒有人幫忙表達」,黃西說:「這是一個機會,我願意做個移民的代言人,說出移民樂觀、奮鬥、堅強的一面。」

黃西-人物評價

出現在喜劇中心頻道與眾多電視廣告的韓裔搞笑藝人艾咪安德森(Amy Anderson)也表示,當前在全國性搞笑圈活躍的亞裔搞笑藝人多是韓裔,華裔屈指可數,「也許華人個性較韓國人來說,還是比較嚴肅」。也認識黃西的她表示,以黃西的新人之姿表現確實有趣。

在搞笑圈有12工齡歷的她說,亞裔搞笑藝人須努力跳脫族裔給人的刻板印像,走出自己風格,否則久而久之,就會被視為沒有原創性而被淘汰。「專業的亞裔演員,常會被放在顯微鏡下視圖」,她說:「在美國搞笑圈裡就是有這樣不公平的雙重標准。」

對此,余智敏深有同感,身為華裔搞笑藝人,過去也常拿自己華人背景說笑:「我在俄勒岡州小鎮長大,那裡只有三個少數族裔:我一個華人、一個黑人,還有一個聰明人。當我去白人女友家按門鈴時,她老爸開門看了我一下說:抱歉,我們沒有訂中餐館外賣。」

後來,好萊塢開端要求他用滑稽的中國口音表演,堅持不醜化中國人的他,決定改走自己的路,用自己父親當年遭「排華法案」而買出生證的辛酸過去,改編出一劇「紙兒子」(Paper Son),讓人觀後笑中帶淚的演出,為他博得才子好評,而不再只是個「亞裔搞笑藝人」而已。

他苦笑:「美國搞笑圈是很嚴酷的,好笑就是好笑,不好笑就是不好笑,不分族裔,創新才是搞笑藝人的唯一生存之道。」

黃西-參考資料

[1] 新華人網

[2] 曹邊往事

[3] 黃西個人網站

[4] 聯合新聞

相關網站:

Joe Wong's Homepage

CBS | Late Show with David Letterman

【香江新春】 尖沙咀(Tsim Sha Tsui)

參觀過星光大道,經洲際酒店、香港藝術館、文化藝術中心旁走到尖沙咀天星碼頭,搭天星小輪到灣仔。

檢視較大的地圖

尖沙咀是九龍油尖旺區的一部份,位於九龍半島的南端,北以柯士甸道至康莊道為界,與香港島的中環及灣仔隔著維多利亞港相望。從地理學的角度看,尖沙咀是九龍半島南端的一個海角,毗鄰紅磡灣。在移山填海之前,由於該處附近的海水被官涌山所阻,其南端形成一個長而尖的沙灘,地形上十分顯著。

尖沙咀的原海岸線約在梳士巴利道、漆咸道一帶。該處原有兩個平行的海角:九龍角和黑頭角。兩個海角之間還有一個小海灣。經過多次填海工程後,今天的尖沙咀已增加不少土地面積,卻依然是一個高度發展區域,一直是香港的心臟的地帶。

香港洲際酒店(InterContinental Hong Kong)是洲際酒店的成員之一,香港最豪華的酒店之一,位於香港九龍半島尖沙咀梳士巴利道18號,面向維多利亞港。前稱麗晶酒店(The Regent Hong Kong),由四季酒店集團管理,因新世界發展財困出售而易名。酒店是新世界中心的一部分,前址為藍煙囪貨倉碼頭。酒店矗立於繁華鬧市區,交通便利。毗鄰香港星光大道、香港文化中心、香港太空館及天星碼頭等旅遊景點,佔盡地利之宜。曾獲香港旅遊發展局票選為十大美景之一,是不少中外商務人士指定下塌的酒店。

香港藝術館位於香港尖沙咀梳士巴利道10號,是香港特別行政區政府康樂及文化事務署轄下的博物館之一。香港藝術館是香港展覽本地、中國及世界各地的藝術品的主要場地,收藏的展品數量達14,000多件、涵蓋中國書畫及古玩、古代文物、具歷史意義的畫作及本地藝術家的創作成果等。香港藝術館不時舉行各類型的藝術展覽,開放予學校,團體及公眾參觀。

香港藝術館的歷史,可追溯至1962年3月2日於香港大會堂高座頂層啟用的「香港博物美術館」。及至1975年7月,「香港博物美術館」分拆為香港藝術館及香港博物館(香港歷史博物館前身)。香港博物館遷往尖沙咀星光行,負責有關歷史及考古的收藏;香港藝術館則繼續保留香港大會堂高座頂層原址,負責藝術品的收藏。可是,隨著香港藝術館日益發展,原址的展覽場地不敷應用,因此當時的市政局為藝術館另覓新館址。

香港藝術館的新館址設於尖沙咀,毗鄰香港文化中心及香港太空館。香港藝術館的新館於1988年9月動工,1991年11月15日落成啟用,由當時的港督衛奕信爵士夫人主持揭幕典禮。

香港文化中心是香港主要的表演場地之一,位於九龍尖沙咀梳士巴利道,毗鄰有香港太空館和香港藝術館,現時由香港康樂及文化事務署管理。香港文化中心舊址是舊九廣鐵路的尖沙咀總站,總站於1978年拆毀後地皮建成了現有的文化中心建築群,而總站的尖沙咀鐘樓得以保留到今。

香港文化中心於1979年奠基,1984年開始興建,並於1989年11月8日啟用。香港文化中心的揭幕儀式,邀請到當時的英國王儲查理斯王子及黛安娜王妃主持揭幕。香港文化中心由香港建築署負責設計,其主要建築特色是斜坡形外貌,其外部並沒有設置任何窗戶,寓意「裏面的表演應由觀衆自行評判」。然而,建築設計被批評糟蹋了維多利亞港旁的無敵海景,而香港文化中心的設計也從來沒有得到過任何建築獎項。

尖沙咀鐘樓,正式名稱為前九廣鐵路鐘樓,位於香港九龍尖沙咀海旁,是九廣鐵路舊尖沙咀火車站的一部分,鐘樓於1915年建成並已被列為香港法定古蹟。

1904年,九廣鐵路的定線落實,香港的終點站設於尖沙咀。自從九廣鐵路香港段於1910年10月1日通車後,尖沙咀火車站於1913年動工。由於第一次世界大戰,影響從英國運來所需物料,車站內部工程一度需要暫停。鐘樓作為火車站的一部分,於1915年完工,而整個車站則於1916年3月28日竣工。

鐘樓完工初期,報時大鐘是使用原本位於香港島中環當時剛拆卸不久的畢打街鐘樓的報時大鐘,鐘面只有一面。新的四鐘面報時大鐘在1920年開始安裝,並在1921年3月22日下午正式開始運行。除了在香港日治時期曾停止運作至1945年10月2日外,該大鐘一直運行至今。然而,其響鬧報時裝置自1950年代初起被移走,遷往沙田火車站大堂擺放,其後被收藏在九鐵倉庫之內。

尖沙咀火車站於1975年遷往紅磡填海區,即現時的紅磡站現址。而尖沙咀的舊火車站大樓則於1978年拆卸,原址建起香港太空館和香港文化中心,鐘樓在市民的要求下被保留下來作歷史標記。1990年7月30日,鐘樓被香港古物諮詢委員會評定為香港法定古蹟,受《古物及古蹟條例》保護。

根據香港康文署網頁提供的資料,尖沙咀鐘樓樓高44公尺,以紅磚及花崗岩建成,樓頂另設有一支7米長的避雷針。現在,鐘樓被香港文化中心門前的廣場環抱,並且成為香港的地標建築。鐘樓內部曾於2001年9月2日至2003年12月對公眾開放。康文署於鐘樓側設立攤位,免費派發當天列明參觀時間的門券,鐘樓開放時間為上午十時至下午六時,並以每十五分鐘為一小節,每節只可供十五人參觀。但由於參觀人流稀少,近年已沒有對公眾開放。

因為時間有限,在天星碼頭附近沒晃很久就去搭渡輪了。天星小輪有推出「天星維港遊」,可以搭渡輪欣賞維多利亞港的風景,還被國家地理旅遊雜誌列為「人生50個必到景點」之一。可惜當時沒時間好好享受那個「人生50個必到景點」,只能從尖灣咀搭到灣仔,搭天星小輪是用代幣的,有自動販賣機,單程HKD 2.20。從尖沙咀到灣仔,航程差不多僅十幾分鐘吧,屁股還沒坐熱就到了。

尖沙咀(Tsim Sha Tsui)的整本相簿:

相關網站:

尖沙咀- 維基百科,自由的百科全書

張貼者:

Gene Ng

於

中午12:38:00

2

意見

![]()